Titis Widjayanti, lulusan S1-Bahasa dan Sastra Indonesia UNDIP, mantan jurnalis dan Content Writer. Saat ini ia tengah menggeluti grup MERAMU.

Metode Suzuki bisa dikatakan cocok digunakan sebagai salah satu pelatihan keaktoran teater di Indonesia.

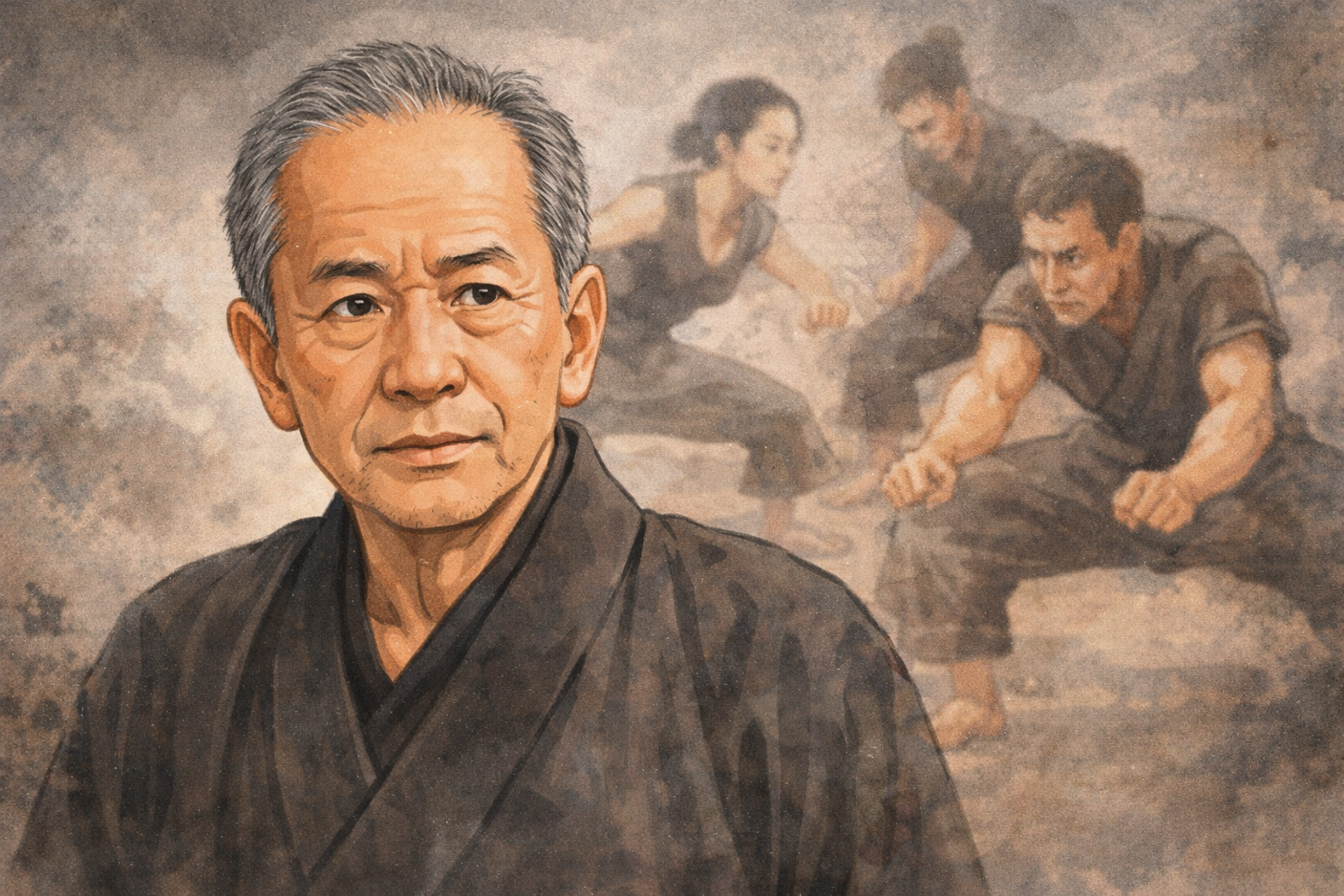

Metode Suzuki dikembangkan oleh Tadashi Suzuki sekitar tahun 1970-an, dan mulai populer sejak diperkenalkan secara luas dalam Festival Internasional Teater yang pertama kali dihelat di Jepang pada 1984. Berdasarkan sejarahnya, metode keaktoran itu mencoba menemukan metode yang berbeda dari keterpengaruhan pelatihan keaktoran Barat, seperti yang diciptakan oleh Konstantin Stanislavsky, Eugenio Barba, Peter Brook, Vsevolod Meyerhold, Bertold Brecht, Jerzy Grotowski, Ariane Mnouchkine, dan Augosto Boal.

Alih-alih mengadopsi, Suzuki justru memilih untuk melakukan pembacaan mendalam terhadap perjalanan teater sejak Yunani kuno hingga filosofi bentuk kesenian tradisi Jepang, seperti Noh dan Kabuki. Jonathan W. Marshall dalam artikelnya yang berjudul, “Bodies Across the Pacific: The Japanese National Body in the Performance Technique of Suzuki and Butoh,” menyebut, dalam sejarah Barat tubuh dipahami sebagai individu terpisah secara fisik dan psikis.

Hal itu kemudian mempengaruhi cara kerja teater ala Barat melalui dominasi aliran realisme dan naturalisme. Misalnya metode Stanislavsky yang menjadikan tubuh sebagai medium ekspresi batin, dengan menekankan pada eksplorasi psikologis tokoh. Tubuh aktor direduksi sebagai alat ekspresi psikologis semata.

Dominasi tersebut kemudian didobrak oleh para kritikus budaya dan praktisi seni lain yang mulai muak dengan pendekatan tersebut. Muncullah metode-metode ketubuhan yang radikal sebagai ruang perlawanan terhadap politik arus utama. Pada abad ke-20, pandangan Suzuki dianggap sebagai tonggak penting perubahan pandangan terhadap relasi tubuh dengan pergulatan kekuasaan, budaya, dan identitas. Tubuh diposisikan sebagai ruang, tempat kekuasaan itu bekerja, dibentuk, dan dipertahankan. Itu juga menegaskan bahwa tubuh memang memiliki relasi erat dengan budaya dan sejarah.

Metode yang dikembangkan Suzuki menghadirkan tubuh sebagai pusat kehadiran aktor di panggung. Secara filosofis, lahirnya metode Suzuki berakar dari budaya agraris Jepang yang mulai tergerus di era modern, serta menjamurnya industrialisasi dan urbanisasi. Pendekatan budaya yang ditransformasikan dalam metodenya, tidak jauh dari filosofi tanah sebagai kekuatan dasar seorang petani. Kekuatan kaki yang membutuhkan stamina dan kekuatan yang besar saat berdiri atau jongkok. Juga “akar” yang tumbuh dari kaki aktor dan naik ke pusat gravitasi tubuh.

Secara prinsip, tiga fokus dalam metode Suzuki adalah energi, pernapasan dan pusat gravitasi. Ia menempatkan titik bawah pusar sebagai pusat gravitasi atau keseimbangan tubuh. Lalu menghimpun energi dari tanah melalui kekuatan kaki dan menyimpannya di pusat gravitasi tubuh, di bawah pusar. Sementara itu, tubuh bagian perut ke atas dibiarkan rileks tetapi dengan tetap menjaga konsentrasi.

Dalam praktiknya, aktor secara intens akan dilatih dengan gerakan menghentak tanah berulang kali dengan ritme kaki berbeda. Lalu gerakan kuda-kuda untuk difungsikan guna mendisiplinkan kekuatan kaki, dan menyimpan seluruh energi di titik bawah pusar. Konsentrasi dan energi pun bisa dihimpun dan diolah secara stabil. Ia menempatkan tubuh sebagai alat kendali aktor, dengan memberikan jarak psikologis kepada penonton. Kesadaran dan intensitas performa aktor adalah hal yang dihasilkan dalam metode ini.

Metode ini cukup populer dan banyak dipelajari, bahkan diadopsi ke seluruh belahan dunia. Salah satunya Indonesia. Namun, kemudian muncul pertanyaan, apakah metode tersebut justru diterapkan sebagai apropriasi budaya semata? Ketakutan tersebut bisa terjawab jika pelaku teater mampu memahami arti filosofis dari Metode Suzuki dan pembacaan sejarah, serta budaya dari masing-masing tempat tinggalnya.

Katakanlah di Indonesia, saya membaca ada beberapa kesamaan dengan Jepang jika dilihat dari kondisi geografis, alam, dan peristiwa urbanisasi pada era modern. Keduanya sama-sama bercorak agraris. Walaupun tidak memiliki lahan seluas Indonesia, Jepang merupakan salah satu negara agraris, meski saat ini hasil pertanian dihasilkan melalui teknologi yang lebih canggih dibanding Indonesia. Meski begitu, pada metode Suzuki ditekankan bahwa metode tradisional bertani justru menjadi dasar utama dalam filosofi kelahirannya.

Kondisi geografis Jepang dan Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi dan berada di atas lempengan-lempengan bumi menyebabkan fenomena gunung meletus dan gempa bumi sering terjadi. Terjadinya getaran pada kaki dan bawah pusar saat pelatihan metode Suzuki bisa menjadi salah satu latar belakang yang kuat saat mencoba mengadopsi metode Suzuki dan penerapannya. Getaran yang pada kaki dan perut dapat dijadikan simbol filosofis dari datangnya kedua bencana alam tersebut.

Proses urbanisasi di era modern yang terjadi di Jepang mirip seperti yang juga terjadi di Indonesia. Industri maju kian berkembang, arus urbanisasi besar-besaran membanjiri perkotaan, hingga mulai ditinggalkannya kehidupan pertanian di desa. Semua hal itu meninggalkan kesadaran akan pentingnya keberadaan alam terhadap asal usul kehidupan, sejarah tubuh, dan identitas diri.

Oleh karena itu, Metode Suzuki bisa dikatakan cocok digunakan sebagai salah satu pelatihan keaktoran teater di Indonesia. Tentunya setelah pemahaman tersebut ditransformasikan sebagai dasar filosofis yang kontekstual. Pemahaman ini perlu disadari oleh aktor, supaya terhindar dari apropriasi budaya atau sekadar mengikuti tren semata.(*)

*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.