Ana Fitri Aulia, mahasiswa Magister Psikologi, Universitas Diponegoro.

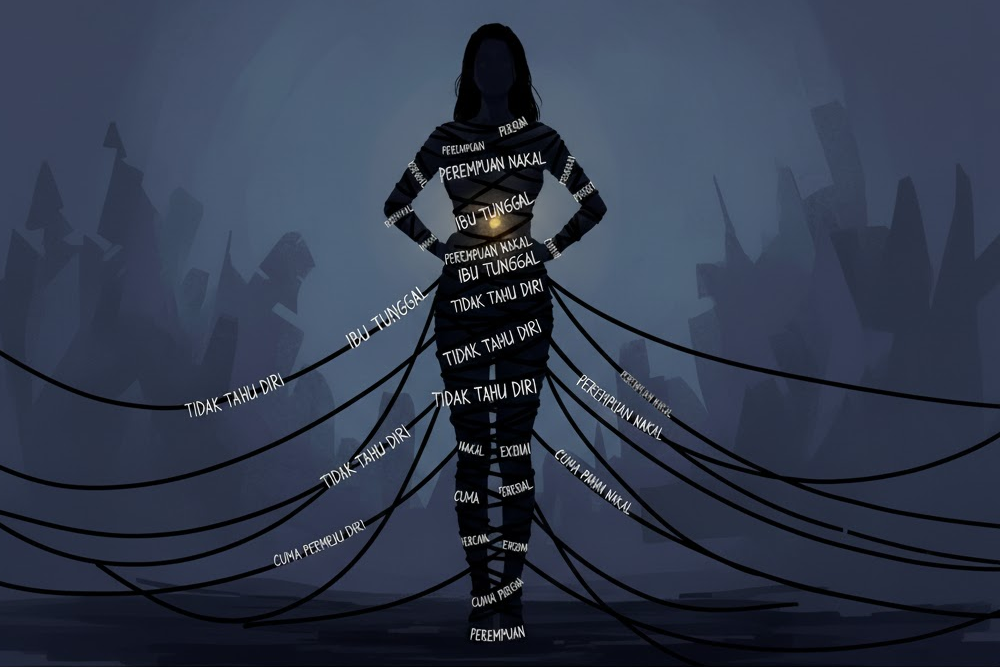

Tidak semua perempuan bebas menentukan arah hidup sendiri, sekaligus memiliki banyak pilihan dalam hidupnya. Kebebasan ibarat sebuah kemewahan yang langka.

Seringkali, perempuan selalu ditempatkan dalam skenario-skenario sempit lagi sulit, dibatasi oleh stigma dari kalangan patriarki, serta ekspektasi publik yang kadang tak adil. Dan di balik itu semua, dunia seakan tak memberinya ruang untuk sekadar meluapkan keluhan.

Sialnya realitas tersebut dialami oleh banyak perempuan di Indonesia yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Film Pangku karya pertama penyutradaraan Reza Rahardian mengulas dengan tajam dilema moral dan tuntutan ekonomi yang dihadapi perempuan, terutama dari kelompok marjinal.

Film ini memperlihatkan bagaimana para perempuan bertahan di tengah kerasnya realitas hidup yang seringkali tidak memberi opsi selain bertahan. Film Pangku hadir untuk memartabatkan perempuan dan memartabatkan mereka yang selama ini hidup di pinggiran.

Tokoh utamanya bernama Sartika, dan ia representasi atas kompleksitas dinamika kehidupan yang dihadapi oleh banyak perempuan. Ia seorang ibu tunggal yang berjuang keras untuk memperbaiki nasib, demi dirinya dan anaknya tercinta.

Sartika terus melangkah, meski tak tahu ke mana langkah akan membawanya. Sartika tetap bekerja keras, meski seringkali terasa berat dan bertentangan dengan hati nuraninya.

Sartika sempat berharap pada cinta. Namun, cinta yang sempat menjadi pengharapannya itu ternyata justru membuatnya terluka. Tetapi Sartika tak berhenti di sana. Ia kembali bangkit dan menata hidupnya.

Sartika menjadi cermin perjalanan banyak perempuan: berjuang dengan segala keterbatasan, beradaptasi dengan keadaan, menggadaikan nurani, dipatahkan oleh cinta, lalu kembali berjuang di atas kakinya sendiri.

Film Pangku juga menguji ulang maskulinitas. Ia menggambarkan para laki-laki patriarki yang rapuh dan hanya menjadikan seks sebagai pelarian, dengan dompet pas-pasan yang terbagi antara biaya kopi dan rokok ketengan.

Dalam pandangan saya film ini menggambarkan para laki-laki patriarki yang tak sadar diri tengah menginginkan pengakuan, tetapi tak memiliki sumber daya yang pantas. Para laki-laki patriarki yang akhirnya clueless, dikaluti kebingungan yang mereka ciptakan sendiri.

Menariknya, meskipun menghadirkan sisi seksualitas, film ini menampilkannya dengan penuh kehati-hatian dan tetap menghormati karakter-karakter perempuan dalam film. Lensa kamera betul-betul sangat berhati-hati dalam menampilkan unsur seksualitas tanpa mengeksploitasi tubuh mereka, melainkan menyoroti luka dan sisi kemanusiaan perempuan.

Film Pangku tidak ditampilkan dengan menggebu-gebu. Penderitaan dan kesedihan tidak dipoles dengan romantisasi yang berlebihan. Semua ditampilkan apa adanya. Tidak terlalu berlebihan jika saya menganggap film Pangku ibarat cermin atas kenyataan di Indonesia.

Menonton Pangku dari sisi isu kemiskinan, film ini menyindir keadaan ekonomi di Indonesia yang masih jauh dari kata layak. Ekonomi yang semakin mencekik, akses pendidikan yang terbatas, dan pekerjaan yang sulit didapat. Semua itu membuat banyak orang terpaksa merantau demi bertahan hidup. Namun, dengan segala kesulitan tersebut, kehidupan sosial masyarakat tetap berjalan. Mereka saling menopang dan “memangku” satu sama lain.

Film Pangku juga mengingatkan kita tentang makna kesuksesan. Bahwa ternyata, kesuksesan tak selalu tentang pencapaian dan materi yang menjulang. Sebab bagi sebagian orang, bisa bertahan hidup saja sudah menjadi sebuah pencapaian yang layak diapresiasi. Maka dari Sartika kita belajar, meski terjerembab berkali-kali, ia selalu menemukan cara untuk berkemas dan melanjutkan kehidupan.

*Tulisan dari penulis esai dan artikel tidak mewakili pandangan dari redaksi. Hal-hal yang mengandung konsekuensi hukum di luar tanggung jawab redaksi.